Hernals, der 17. Wiener Gemeindebezirk, verfügt über eine sozialdemokratische Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Aus einst eigenständigen Weinbau- und Vorortsgemeinden entwickelte sich ein Stadtteil, in dem frühe Formen politischer Organisation und Vereinsgründungen den Grundstein für eine dauerhaft geprägte Arbeiter:innenkultur legten. Im Zentrum dieses Artikels steht das sozialdemokratische Erbe von Hernals – mit einem besonderen Blick auf die Menschen, die es prägten, und die Orte, an denen es bis heute sichtbar ist.

Hans Bock

Lebensdaten: 27.11.1914–23.08.2002

In Verbindung stehende Orte: Hans-Bock-Park (seit 01.03.2005)

Der Hans-Bock-Park befindet sich vor dem Eingangsbereich des Schafbergbades.

Der Hans-Bock-Park befindet sich vor dem Eingangsbereich des Schafbergbades.

Hans Bock trat im Jahr 1929 der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) bei und wurde 1933 ihr Bezirksvorsitzender in Hernals. Nach dem 12. Februar 1934 war er ab 1935 Leiter der Revolutionären Sozialistischen Jugend (RSJ) und wurde am 18. Dezember 1937 “zwecks Hinhaltung von Störungen der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zum Aufenthalte in einem bestimmten Orte oder Gebiete vorläufig auf die Dauer von drei Monaten verhalten”. Weitere Haftstrafen verbüßte er unter anderem im Polizeigefängnis Roßauer Lände und im Anhaltelager Wöllersdorf.

Nach Kriegsende war Bock langjähriger SPÖ-Bezirkssekretär in Hernals und wurde in den Wiener Landtag gewählt. 1964 wurde er zum Stadtrat für Personalangelegenheiten bestellt und fungierte schließlich von 1970 bis 1973 als Vizebürgermeister der Stadt Wien.

Eifler-Hof

In Verbindung stehende Person: Alexander Eifler

Lebensdaten: 30.05.1888–02.01.1945

Gedenktafel im Eingangsbereich des heutigen Eifler-Hofes.

Gedenktafel im Eingangsbereich des heutigen Eifler-Hofes.

Alexander Eifler entstammte einer Offiziersfamilie und trat 1910 als Leutnant in den Militärdienst ein. Mit der Gründung des Republikanischen Schutzbundes im Jahr 1923 übernahm er die Position des Stabschefs. In Übereinstimmung mit Schutzbundobmann Julius Deutsch befürwortete Eifler eine klar militärisch strukturierte Organisation und konzipierte deren Ausbildungsprogramme entsprechend. Diese strategische Schwerpunktsetzung führte aber zu einem offenen Konflikt mit Theodor Körner.

Nach dem staatlichen Verbot des Schutzbundes 1933 führte Eifler die Strukturen fort, bis er im Februar 1934 verhaftet wurde. Im sogenannten Schutzbundprozess von April 1935 erhielt er als Hauptangeklagter mit 18 Jahren schwerem Kerker die höchste Strafe, wurde jedoch noch im selben Jahr im Zuge einer Amnestie entlassen. Mittellos und ohne Anspruch auf Offizierspension setzte er sein Engagement für die Unabhängigkeit Österreichs fort, bis ihn die Gestapo im März 1938 verhaftete. Es folgten Deportationen in die Konzentrationslager Dachau, Flossenbürg und erneut Dachau, wo er 1945 an den Folgen der Haft verstarb.

Auszug aus der Deportationsliste des ersten Dachau-Transports.

Auszug aus der Deportationsliste des ersten Dachau-Transports.

Zu seinem Gedenken benannte die Stadt Wien 1950 eine von Otto Prutscher entworfene Wohnhausanlage in Hernals in „Eiflerhof“ um. Der zwischen 1929 und 1931 errichtete Bau steht heute unter Denkmalschutz.

Leopold Holy

Lebensdaten: 27.10.1899–13.02.1934

In Verbindung stehende Literatur: Holy-Hof (seit 10.02.1948) / Türkenritthof

Gedenktafel im Eingangsbereich des Holy-Hofes.

Gedenktafel im Eingangsbereich des Holy-Hofes.

Leopold Holy, gelernter Friseur und später Metallarbeiter, war ein aktives Mitglied des Republikanischen Schutzbundes. Während der Februarkämpfe 1934 hielt er sich gemeinsam mit weiteren Schutzbündlern im Türkenritthof auf – einer Wohnung der Witwe des sozialdemokratischen Stadtrats Franz Siegel –, als die Polizei auf der Suche nach Widerstandskämpfern eindrang. Im Verlauf eines gewaltsamen Übergriffs entwaffnete Holy gemeinsam mit Josef Weihrauch und Paul Prohaska einen Beamten, wurde jedoch von zwei weiteren Wachebeamten tödlich verletzt.

1948 beschloss der Gemeinderatsausschuss von Wien, den zuvor namenlosen Gemeindebau in Hernals zu seinen Ehren zu benennen. Ein Jahr später, 1949, wurde an der Fassade des Holy-Hofs eine Gedenktafel angebracht, die an sein Wirken erinnert.

Bruno-Kreisky-Hof mit Gedenkstele

In Verbindung stehende Orte: Bruno-Kreisky-Gedenktafel (Schönbrunner Straße 122, 1050 Wien), Bruno-Kreisky-Park (1050), Bruno-Kreisky-Gedenktafel (Krausegasse 14, 1110 Wien), Büste Bruno Kreisky (Armbrustergasse 8, 1190 Wien);

Bruno Kreisky ist seit 1975 auch Ehrenbürger der Stadt Wien.

Bruno Kreisky ist seit 1975 auch Ehrenbürger der Stadt Wien.

Die städtische Wohnhausanlage wurde im Jahr 1995 nach Bruno Kreisky benannt. Die vor dem Eingang aufgestellte Gedenkstele zu Ehren von Bundeskanzler a. D. Bruno Kreisky wurde vom Bildhauer Leopold Grausam geschaffen, der auch das antifaschistische Denkmal am Morzinplatz (ehemaliger Standort der Gestapo) entworfen hat. Das aus poliertem rotem Marmor gefertigte Werk zeigt neben einer Inschrift auch drei stilisierte, schräg angeordnete Pfeile.

Alfred Migsch

Lebensdaten: 05.11.1901–18.10.1975

In Verbindung stehende Orte: Wattgasse (Migsch selbst) / Hernalser Hauptstraße

Grabstätte von Bundesminister a. D. Alfred Migsch am Ottakringer Friedhof.

Grabstätte von Bundesminister a. D. Alfred Migsch am Ottakringer Friedhof.

Alfred Migsch war bereits in den 1920er Jahren führendes Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend und strebte nach seinem Studium eine Laufbahn im Wiener Rathaus an, die nach den Februarkämpfen 1934 jedoch mit einer Versetzung endete. In der NS-Zeit publizierte er gemeinsam mit der Widerstandsgruppe Anti-Hitler-Komitee eine Untergrundzeitung, weshalb er 1944 verhaftet und in das KZ Mauthausen deportiert wurde. Nach seiner Befreiung kandidierte Migsch 1945 für den Nationalrat – dort sollte er mit Unterbrechungen rund zwei Jahrzehnte tätig sein und fortan eine gewichtige Rolle im SPÖ-Klub spielen. Als Minister für Elektrifizierung und Energiewirtschaft (1947–1949) war er zudem maßgebend an der Überwindung des Energienotstandes in Österreich beteiligt.

In den Zeiten der Illegalität setzte Alfred Migsch sein politisches Engagement unbeirrt fort: Gemeinsam mit Karel Hudomalj, dem Gründer der politisch heterogenen Widerstandsgruppe Anti-Hitler-Komitee in Wien, wurde die monatlich erscheinende Untergrundzeitung “Die Wahrheit” erstellt. Bemerkenswert ist dabei, dass mehr als 20 Mitglieder dieser Widerstandsgruppe – darunter auch Migsch selbst – in unmittelbarer Nachbarschaft entlang der Hernalser Hauptstraße wohnten.

Katharina Novotny jun.

Lebensdaten: 06.04.1911–14.06.1945

In Verbindung stehende Personen: Katharina Novotny sen. (Mutter), Johanna Zachoval (Schwester);

Katharina Novotny jun. war eine Hernalser Arbeiterturnerin, die im Frühjahr 1942 “wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz” verhaftet wurde. Das Oberlandesgericht verurteilte sie zu acht Jahren Zuchthaus und Ehrverlust – Katharina Novotny jun. musste daraufhin ihre Haftstrafe im Frauenzuchthaus Aichach/Bayern verbüßen. Gegen Kriegsende wurde sie in das KZ Laufen (siehe Anmerkungen) gebracht, wo sie am 4. Mai 1945 befreit wurde. Anfang Juni gelangte sie noch nach Salzburg, allerdings verstarb sie am 14. Juni an den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen.

Die Arbeiter-Zeitung berichtete am 13. September 1945 über das tragische Schicksal von Katharina Novotny jun. (Quelle: ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

Die Arbeiter-Zeitung berichtete am 13. September 1945 über das tragische Schicksal von Katharina Novotny jun. (Quelle: ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

Anmerkungen: Ungeklärt bleibt die Frage, was hier mit “KZ Laufen” gemeint ist. Zwei mögliche Erklärungsversuche: (1) Hier könnte einerseits die “Justizvollzugsanstalt (JVA) Laufen-Lebenau” gemeint sein. (2) Andererseits endete am 1. Mai 1945 in Laufen-Lebenau ein Todesmarsch von KZ-Häftlingen aus dem Regensburger Außenlager „Colosseum“ des Konzentrationslagers Flossenbürg. Von den rund 500 Menschen überlebten weniger als fünfzig, die schließlich von alliierten Truppen befreit wurden. Am 4. Mai folgte schließlich der Einmarsch amerikanischer Soldaten in Laufen.

Henriette Werner

Lebensdaten: 14.07.1910–04.12.1997

In Verbindung stehende Personen: Fritz Kreisler, Walter Hacker;

Ab 1925 gehörte Henriette Werner der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) an und beteiligte sich an der Arbeit der sozialistischen Erzieher:innen sowie bei den Kinderfreunden Hernals. Ende 1936 unterstützte sie eine illegale Gewerkschaftsgruppe bei der Herstellung von Flugblättern, was zu ihrer Verhaftung im Januar 1937 führte. Sie verbrachte mehrere Monate in Haft und wurde von der Universität ausgeschlossen, obwohl sie ihr Philosophikum mit Auszeichnung abgeschlossen hatte. Wenige Tage nach dem “Anschluss” Österreichs nahm sich ihr Verlobter das Leben. Kurz darauf emigrierte sie nach London, wo sie für den Matteotti-Fonds (für politische Flüchtlinge, vor allem für Sozialdemokrat:innen und Gewerkschaftler:innen) und die Exilorganisation der österreichischen Sozialdemokrat:innen arbeitete.

Nach ihrer Rückkehr nach Österreich im Jahr 1949 war Werner in verschiedenen sozialen, gewerkschaftlichen und kulturellen Einrichtungen tätig, darunter im Österreichischen Gewerkschaftsbund, im Volksbildungsverband und im Institut für Wissenschaft und Kunst. Als Übersetzerin arbeitete sie mit Walter Hacker an der deutschen Ausgabe von George Eric Rowe Gedyes “Die Bastionen fielen” und verfasste mehrere eigene Werke, darunter “Triumph der Selbsthilfe”, “Kunst und Volk” und “Otto Felix Kanitz und der Schönbrunner Kreis”.

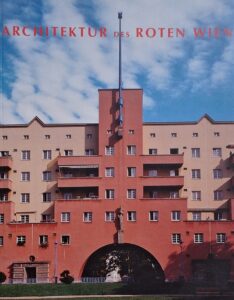

Buchtipps über Hernals

In Vorbereitung:

- Johanna Zachoval (20.02.1910–23.09.1992)

Titelbild: Die "Hernalser Allegorie" ist ein denkmalgeschütztes Relief, das von Alfons Riedel 1951 geschaffen wurde. Es befindet sich über dem Haupteingang des Christine-Nöstlinger-Hofs in der Hernalser Hauptstraße 98. Das Relief zeigt eine Darstellung von Arbeitenden mit Geräten und florale Elemente. Weitere Bildnachweise: Neunherz (6), ANNO/Österreichische Nationalbibliothek (1); Literatur: Lehner, Peter Ulrich (2013). Verfolgung, Widerstand und Freiheitskampf in Hernals. Ereignisse, Gestalten, Orte, Spuren in einem Wiener Arbeiter/innenbezirk. Ein Heimatbuch der anderen Art, Wien, Mandelbaum Verlag.