Überall im Bundesland wurden sozialdemokratische Parteiheime und -lokale aufgebrochen und besetzt.

Weiterlesen

Überall im Bundesland wurden sozialdemokratische Parteiheime und -lokale aufgebrochen und besetzt.

Weiterlesen

Bereits im Mai 1849 wurde der erste Arbeiterverein in Salzburg gegründet.

Weiterlesen

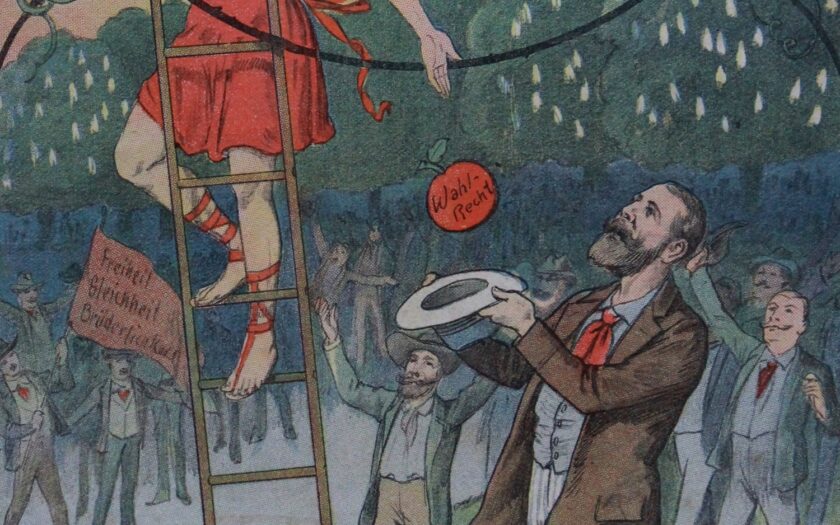

Der Wahlschwindel bei der Gemeinderatswahl 1904 in der Stadt Salzburg sollte auch im darauffolgenden Jahr ein bestimmendes Thema bleiben.

Weiterlesen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten die SozialdemokratInnen in Salzburg bereits auf eine starke Organisation bauen.

Weiterlesen

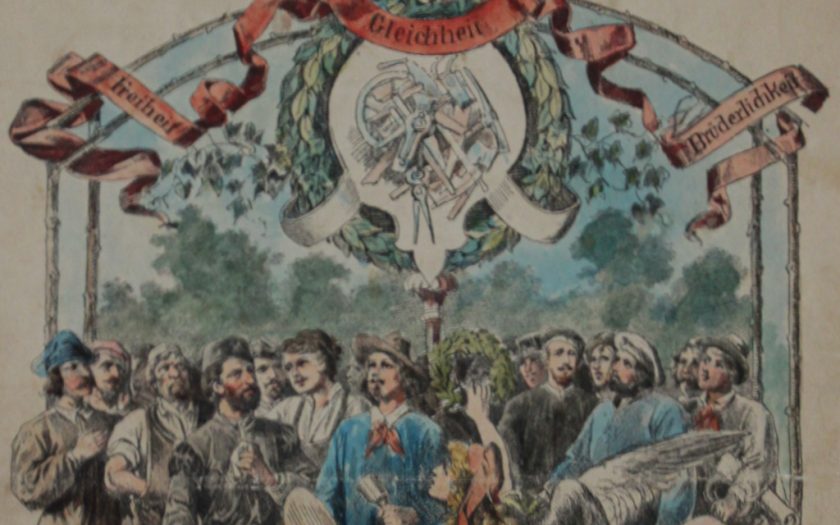

Mit dem Vereinsgesetz von 1867 erhielt die ArbeiterInnenbewegung eine erste legale Grundlage für ihre Aktivitäten.

Weiterlesen

Das Gedenken an die Opfer des Faschismus am 1. November am Kommunalfriedhof hat in Salzburg eine lange Tradition.

Weiterlesen